UN 'AMERICANO' AD AGRIGENTO di Alessandro Riccardo Tedesco

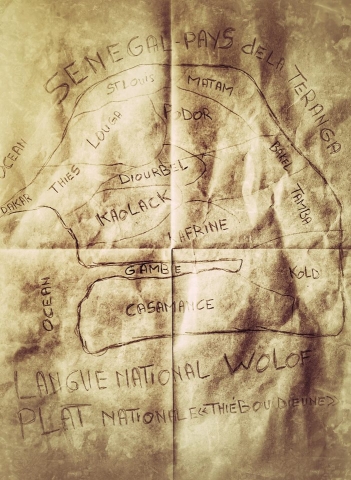

L’Americano è un ragazzo di Tambacounda, una grande città nel sud est di un grande paese africano, il Senegal. Tambacounda è un crocevia verso il Mali, la Mauritania, verso la Guinea, è a due passi dal Gambia e da una delle più grandi riserve naturali dell’Africa, quella di Nkolo Koba. A Nkolo Koba la foresta è rigogliosa, elefanti e rinoceronti, leoni e sciacalli sono di casa; qui, nei dintorni, vengono a pascolare le vacche i ragazzi dai villaggi satellite di Tambacounda, e anche l’Americano veniva qui da bambino; a soli nove anni si incamminava il mattino all’alba e percorreva 100 chilometri a piedi insieme alla sua ossuta mandria; gli piaceva camminare tanto, gli piaceva di più correre lontano dal suo paese. Andava sempre solo, stava tre anche quattro giorni fuori, dormiva nelle capanne che lungo il percorso gli stessi viaggiatori, i pastori, avevano avuto cura di costruire. Portava le mucche a nutrirsi, a trovare il verde, l’acqua abbondante, l’ombra, il fresco. Per lui era una festa, tranne quando le belve uscivano fuori dalla riserva per cacciare quelle facili prede; ma presto anche quel pericolo diventa per lui un piacevole diversivo: aveva imparato ad affrontare le fiere con il fuoco, con le pietre, e ai suoi amici, dei macilenti cani, aveva insegnato a non avere paura di nulla, neanche della morte. Lui la morte la conosceva bene, a 11 anni non aveva più genitori: morta la mamma mentre partoriva la sorella, morta anche lei; morto di sifilide il papà; morto il fratello più grande ucciso da ladri di bestiame. Restava con la sorella maggiore, così il capo del villaggio decide di dare lei in sposa ancora adolescente ad un cugino del padre e lui mandato ad abitare dalla zia. Lì diventa lo schiavo della famiglia, lavora i campi e pascola gli animali. Ma lui era forte, come suo padre che aveva lavorato nella miniera di Bandafossi, suo padre era forte; anche sua madre, era una grande donna. Grande. E lui era grande, molto più alto dei suoi coetanei, più robusto, sembrava già adulto. Sfidava sempre i suoi limiti, si alzava all’alba, andava a correre con gli animali: loro arrivavano stremati, lui no, e sempre capitava che se ne riportava indietro uno in spalle.

L’Americano è un ragazzo di Tambacounda, una grande città nel sud est di un grande paese africano, il Senegal. Tambacounda è un crocevia verso il Mali, la Mauritania, verso la Guinea, è a due passi dal Gambia e da una delle più grandi riserve naturali dell’Africa, quella di Nkolo Koba. A Nkolo Koba la foresta è rigogliosa, elefanti e rinoceronti, leoni e sciacalli sono di casa; qui, nei dintorni, vengono a pascolare le vacche i ragazzi dai villaggi satellite di Tambacounda, e anche l’Americano veniva qui da bambino; a soli nove anni si incamminava il mattino all’alba e percorreva 100 chilometri a piedi insieme alla sua ossuta mandria; gli piaceva camminare tanto, gli piaceva di più correre lontano dal suo paese. Andava sempre solo, stava tre anche quattro giorni fuori, dormiva nelle capanne che lungo il percorso gli stessi viaggiatori, i pastori, avevano avuto cura di costruire. Portava le mucche a nutrirsi, a trovare il verde, l’acqua abbondante, l’ombra, il fresco. Per lui era una festa, tranne quando le belve uscivano fuori dalla riserva per cacciare quelle facili prede; ma presto anche quel pericolo diventa per lui un piacevole diversivo: aveva imparato ad affrontare le fiere con il fuoco, con le pietre, e ai suoi amici, dei macilenti cani, aveva insegnato a non avere paura di nulla, neanche della morte. Lui la morte la conosceva bene, a 11 anni non aveva più genitori: morta la mamma mentre partoriva la sorella, morta anche lei; morto di sifilide il papà; morto il fratello più grande ucciso da ladri di bestiame. Restava con la sorella maggiore, così il capo del villaggio decide di dare lei in sposa ancora adolescente ad un cugino del padre e lui mandato ad abitare dalla zia. Lì diventa lo schiavo della famiglia, lavora i campi e pascola gli animali. Ma lui era forte, come suo padre che aveva lavorato nella miniera di Bandafossi, suo padre era forte; anche sua madre, era una grande donna. Grande. E lui era grande, molto più alto dei suoi coetanei, più robusto, sembrava già adulto. Sfidava sempre i suoi limiti, si alzava all’alba, andava a correre con gli animali: loro arrivavano stremati, lui no, e sempre capitava che se ne riportava indietro uno in spalle.

A quattordici anni era già un uomo, aveva lasciato quella che era la sua famiglia, scappato dalla sua matrigna che lo aveva confinato a vivere nella stalla insieme alle vacche. A Dakar, nella capitale, e poi Kolda, nel sud. Non è stato facile, è andato dal fratello di sua madre, che non poteva dargli nulla se non un tetto sotto cui ripararsi, una baracca in periferia, sempre che ci possa essere una periferia di un paese che vive di agricoltura, una strada che l'attraversa, un mercato perenne. Lavorava 12 ore al giorno, senza tregua, trasportava i carichi di mango, o i carichi di manioca, lui era robusto, aveva muscoli, non si stancava mai. Di sera andava a scuola, c’era una associazione umanitaria che dava assistenza, e lui ha voluto studiare l’inglese. Era innamorato degli Stati Uniti, aveva visto in TV le partite di NBA, tutti quei neri, atleti fantastici, bravissimi, ricchissimi, alcuni avevano pure origini senegalesi. Il Cobra, era il suo idolo, Kobe Bryant; aveva giocato pure in Italia, a Bologna, la città di quella onlus. Aveva 17 anni quando è tornato a Dakar, alto un metro e novantotto centimetri, tutto muscoli, sicuro di sé, solo e fiero. L’Americano lo chiamavano nel suo nuovo posto di lavoro, il buttafuori nella discoteca più grande della capitale. E sempre una baracca è la sua dimora, tra le tante che fanno vicoli e urbe precaria. Condivideva quel posto con un suo amico: un tetto di plexiglas, scarti da discarica, quattro mura di legno fradicio, un materasso cencioso. Con un po’ di lavoro è riuscito a rendere la sua stanza qualcosa come accogliente: ripara le tavole rotte, crea delle intercapedini, alza il pavimento, per tenere lontani i topi, e in una di queste ricava uno spazio per nascondere i risparmi, appende una foto di Belinelli, cestista allora della Fortitudo Bologna, regalo di Fabio, maestro a Dakar: Bologna diventa la sua meta, una sosta, ancora lavoro duro, poi ci sarebbe stata la coincidenza per l’America, il desiderio per cui lavorare ininterrottamente la notte e poi andare a scaricare le casse di pesce al porto. 4, forse 5 ore di sonno, poi riaprire gli occhi e ritornare a sognare l’America. L’occasione gli costa tutti i suoi risparmi, parte per il Niger, poi entra in Libia, un viaggio in pick-up, una settimana nel deserto, un inferno. Una carovana lunga 10 pick-up tutti uguali, neri, sembrava un serpente che strisciava velenoso sulla infinita sabbia del Sahara. Non aveva mai visto prima tanta sabbia, tanta senza mai fine e la sete, non aveva mai avuto tanta sete, sete da morire. E sotto quella sabbia ha dovuto sotterrare i suoi amici, sotto quella sabbia infinita, dove niente, nulla, neanche un segnale, neanche una preghiera, neanche lacrime, la tua vita vale meno di una pallottola. Dove tutto si perde, dove l’anima brucia, dove l’uomo è il demonio che violenta le donne, dove la notte nasconde i ragazzini e non li restituisce più. Lui è forte, lui ce la fa, lui vince la sete, le pallottole, lui vince l’orrore. Lui non è riuscito a sotterrare quel ragazzino di tredici anni, caduto stremato per spingere il fuoristrada insabbiato, bisogna andare, correre, “iallá, iallá!”, o resti pure tu ossa tra le ossa nel deserto. Prima di arrivare a Tripoli lo prende di lato un arabo, gli dice che se non vuole che i suoi organi finiscano merce per i ricchi ospedali israeliani, deve diventare di sua proprietà. La sua vita la compra lui, gliela restituirà quando sarà sazio del suo lavoro. Sei mesi di lavoro senza conoscere tregua, se non quella stanza che condividevano in otto persone, dove tornavano stremati a dormire sulla paglia, a volte frustati, a volte legati mani e piedi, solo per il sadico gusto di vederli soffrire od estorcere un riscatto alle loro famiglie. Sulla sua schiena è scolpita la mappa delle sue sofferenze, lui passa la mano su quelle cicatrici fiero e consapevole che lo guideranno a destinazione. E ognuno lì ha la sua mappa per l’America. È il 12 febbraio 2018, il suo padrone decide che sì, è soddisfatto, può partire; la notte lo accompagna a Zuwara dove insieme a ottanta persone su un gommone raggiunge l’Italia. L’Americano ora è qui con me, viene sempre alle lezioni di italiano, è felice, ride sempre, la sua risata è contagiosa, come quella di Eddie Murphy. È stato lui a coniugare il verbo “pipìre”: io pipo, tu pipì lui pipe noi pipìamo voi pipìte loro pipono. Ma ieri non è venuto in aula. E oggi neanche. Chiedo, potrebbero averlo trasferito; ma no, è qui, solitario seduto al tavolo. L’Americano non ride, alza appena la testa, non mi guarda: - Ciao maestro. - Americano, how are you? Continua a mangiare con la testa sul piatto. Di solito mi dà il cinque, oggi no. - Che succede, Americano, stai male? - No maestro. - Allora che c’è Americano, perché non sei venuto a lezioni? - No più maestro. - No più cosa? Che ti prende, non vuoi imparare più l’italiano? - mi siedo davanti a lui, spizzico il panino poco lievitato, molta mollica, poca sostanza... Lui sempre a testa bassa. L’Americano ha una pelle bellissima, color cioccolato, forse perché io sono ghiotto di cioccolato a me sembra bellissima. L’Americano ha due spalle larghe come un armadio a due ante; l’Americano ha denti bianchissimi e perfetti; l’Americano. L’Americano ha due occhi neri profondi, profondi d’abisso, da cui ora tracima tristezza, e vedo lacrime sciogliersi sulla sua pelle...

Americano, parla! - Maestro, vuoi vado via. - Mi guarda. - Cazzo, si dice “voglio andare via”! E non puoi andare via, tu lo sai, sei senza permesso di soggiorno! - Freno a stento le lacrime anch’io, è per questo che mi incazzo, per trattenermi. - Che è successo? L’Americano non me lo dice cosa è successo, non me lo dirà mai. Lo sono venuto a sapere: con il suo cappellino indossato di traverso e la canotta rossa dei Chicago Bulls, col suo passo fiero e veloce se n’è andato alla palestra del paese, voleva iscriversi, fare pesi, tenersi allenato, non gli bastavano più le corse e le 200 flessioni al giorno e le partite a calcio con i suoi compagni, voleva allenarsi in palestra, solo allenarsi in palestra, e lì lo hanno guardato dal basso in alto, con esitazione, soggezione, diffidenza e con stupidità gli hanno detto che no, non si può, mi spiace, ma non si può, la gente di colore, i neri, non sono ammessi, ci sono i clienti, gli altri clienti, i neri no.